2024年度人權報告:全球分析及亞洲區域概況

全球分析

國際特赦組織 2024 年的研究凸顯出數個形塑當前全球人權趨勢的關鍵主題:包括武裝衝突期間違反國際人道法、壓制異議、歧視、經濟與氣候不正義,以及侵犯人權的科技濫用。儘管仍有一些有限的正面發展,但這些趨勢代表多半的情況正在倒退,並可能在 2025 年及以後進一步惡化,因為各國——尤其是具影響力的國家——持續削弱以規則為基礎的國際體系,威權實踐作為亦蔓延到了各大洲。

武裝衝突中的違法行為

各國平民在 2024 年面臨戰爭罪行,加薩更發生種族滅絕,這些情況在 2025 年仍持續發生。雖然部分案件已有國際司法機制朝向追究責任邁出重要一步,但國際社會試圖為終結暴行採取實質行動時,強權政府仍屢屢阻撓。

國際法下的罪行

武裝衝突摧毀了全球數百萬人的生活,受影響國家包括布吉納法索、喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國、衣索比亞、伊拉克、以色列與被佔領的巴勒斯坦領土、利比亞、馬利、莫三比克、緬甸、尼日、奈及利亞、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、烏克蘭與葉門等。衝突各方——包括政府軍與武裝團體——犯下戰爭罪與其他嚴重違反國際人道法的行為,例如直接攻擊平民與民用基礎設施,以及導致平民死傷的無差別攻擊。

許多人,尤其是邊緣化群體,無法享有受教權、糧食權、水資源、適足住房、健康與安全等基本權利。2024 年 8 月,聯合國宣布蘇丹贊贊姆境內流離失所者營地進入飢荒狀態。2024 年蘇丹境內流離失所的人口達 1,100 萬,是全球規模最大的流離失所危機。俄羅斯持續以飛彈與無人機攻擊烏克蘭人口密集地區的平民與基礎設施,使烏克蘭平民的基本生活條件急遽惡化,兒童、長者與其他高風險族群承受尤為沉重的代價。俄方亦對遭拘押的烏克蘭平民與戰俘施以強迫失蹤、酷刑與其他虐待。

以色列在加薩的軍事行動對巴勒斯坦平民造成災難性衝擊,已構成種族滅絕。與此同時,以色列在被佔領的約旦河西岸實施的種族隔離與非法佔領制度變得愈發暴力,任意拘押、非法殺害,以及以色列屯墾者在國家支持下攻擊巴勒斯坦平民的事件大幅增加。

2024 年,部分國家爆發與衝突相關的性暴力與其他性別暴力案件,情勢令人震驚。僅在中非共和國,2024 年上半年就通報超過 11,000 件性別暴力事件。聯合國蘇丹國際事實查核團則發現,蘇丹快速支援部隊(RSF)成員實施了廣泛的性暴力行為。

某些武裝衝突中的侵害行為對女性與女童產生不成比例的影響。在加薩,多次強迫遷徙導致超過百萬名巴勒斯坦人處於極不人道的條件之下,對孕婦與哺乳婦女尤為嚴重。在敘利亞東北部,數千名女性與女童因其男性親屬疑似與伊斯蘭國武裝團體有關聯,已在營區或拘留設施中被關押超過五年,且未被正式起訴或審判。

系統性的種族主義助長了衝突。在以色列,政治領袖使用去人性化言論攻擊巴勒斯坦人。在緬甸,羅興亞人持續遭受種族攻擊,導致許多人被迫逃離若開邦家園。在蘇丹,部分快速支援部隊(RSF)因族裔對平民進行攻擊。與此同時,俄羅斯試圖改變其佔領的烏克蘭領土之人口結構,並打壓烏克蘭語及其他當地語言與文化。

全球數百萬人對武裝衝突各方所犯下的罪行發起抗議。然而,多邊機構,特別是聯合國安全理事會,往往無力或不願施壓衝突各方遵守國際人道法,或確保人道援助符合平民的龐大需求。結果是這些機構正逐漸喪失正當性,其持續存在的必要性也備受質疑。

2024 年期間,各國政府——無論單邊或多邊——屢屢未能採取有效行動制止暴行。美國、英國及多個歐盟成員國公開支持以色列在加薩的行動。美國濫用其否決權,導致聯合國安理會數月內無法採取任何有效行動,僅於 2024 年 3 月 25 日呼籲立即但有限的停火。即使如此,美國仍宣稱該決議不具拘束力,試圖使其盟友免於遵守,進一步削弱安理會的權威。

聯合國大會採取較強硬的行動,於 2024 年 9 月通過決議,要求以色列在 12 個月內結束對巴勒斯坦的佔領;並於同年 12 月再通過兩項決議,呼籲在加薩實現永久停火、釋放所有人質、以及讓人道援助全面、迅速、安全且不受阻礙地進入並遍及加薩,同時重申對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)的全面支持。

2024 年 11 月,俄羅斯否決了一項聯合國安理會決議,該決議要求停止對蘇丹平民的攻擊,並呼籲促進人道援助,以支援數百萬處於極度需求中的人民。

各國政府應推動聯合國安全理事會改革,使常任理事國無法動用否決權阻礙旨在制止與補救暴行罪行的行動。同時,也應增加對平民所需的人道援助。

問責制度

儘管在部分國家如阿富汗與奈及利亞的行動不夠積極,國際刑事法院(ICC)仍在以色列與被佔領巴勒斯坦領土、利比亞與緬甸方面就追究責任邁出重要步伐。2024 年 10 月,ICC 對利比亞 al-Kaniat 武裝團體的六名領導人、高階成員與關聯人士發布戰爭罪逮捕令。2024 年 11 月,ICC 檢察官尋求對緬甸國防軍總司令敏昂來發布逮捕令,指控其在 2017 年對羅興亞人發動軍事行動期間犯下危害人類罪。同月,ICC 對以色列與哈瑪斯領導人發布逮捕令,指控其犯下戰爭罪與危害人類罪。

有些國家明確表示將執行 ICC 針對以色列官員發布的逮捕令,然而,多個以色列盟友則宣布不予配合。類似地,作為《羅馬規約》締約國的蒙古也未履行義務,在 2024 年 9 月俄羅斯總統普丁訪問期間未執行 ICC 於2023 年 3 月針對其發布的戰爭罪逮捕令。

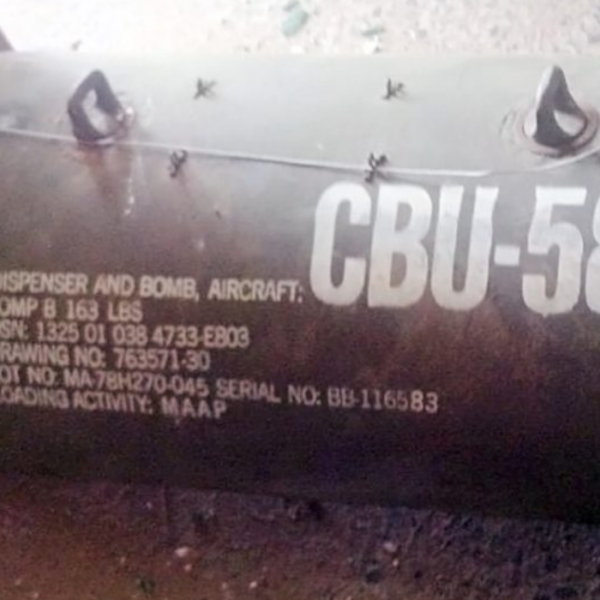

2024 年,國際法院就南非依《防止及懲治滅絕種族罪公約》對以色列提起的訴訟發出三項臨時措施,並發布諮詢意見,認定以色列對巴勒斯坦領土的佔領違反國際法。比利時與西班牙等國響應聯合國專家的呼籲,暫停對以色列出口武器。公民社會也在丹麥、法國、荷蘭與英國等國發起訴訟,質疑這些國家的武器輸出政策。美國仍是遠遠領先的對以色列軍售最大國,而捷克、法國與德國等歐洲國家則持續向缺乏問責機制、且存在高風險可能用於嚴重人權侵害的國家輸出武器,這些國家包括以色列、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

各國政府應支持國際刑事法院,保護該機構及其工作人員免於遭受制裁與其他威脅,並執行其所發布的逮捕令。同時,應終止不負責任的武器轉移行為。

鎮壓異議

集會自由

2024年,阿根廷、喬治亞、尼加拉瓜、巴基斯坦與秘魯通過或提出限制抗議權利的新規定。在包括土耳其在內的一些國家,當局全面禁止抗議活動。

安全部門經常以殘暴甚至致命手段驅散抗議活動,並透過大規模任意逮捕與強迫失蹤進行鎮壓。2024年,包括孟加拉、埃及、喬治亞、幾內亞、印度、印尼、約旦、肯亞、莫三比克、尼泊爾、奈及利亞、巴基斯坦與塞內加爾等國皆出現抗議者遭到殺害與/或大規模逮捕的紀錄。

在孟加拉,軍方被動員鎮壓學生抗議,並下令「就地槍決」,導致近千人喪生,另有更多人受傷。

世界各地,包括加拿大、埃及、斐濟、芬蘭、德國、印度、義大利、馬來西亞、馬爾地夫與美國,主張停止加薩戰爭與支持巴勒斯坦權利的倡議者遭遇暴力、騷擾或被捕。

全球各地對抗議者動用致命與非致命武器的情況仍造成傷亡。然而,全球公民社會推動國際具法律約束力的「無酷刑貿易條約」運動持續擴展,成功引起各國關注此一條約的必要性,並獲得多位聯合國特別程序人員的明確支持。

值得肯定的是,2024 年 7 月,西非國家經濟共同體法院裁定奈及利亞侵犯 #EndSARS 抗議者的權利;5 月,英國強化警察限制抗議活動權力的法規被裁定為違法。

2024 年12 月,韓國總統宣布戒嚴並暫停基本權利,包括和平集會權後,引發群眾抗爭,成功促成政策逆轉。國會迅速推翻該命令,總統也因此被停職。

各國政府應立即停止對抗議者非法動用致命與非致命武器,並加倍努力推動談判與通過《聯合國無酷刑貿易條約》。

表達與結社自由

2024 年,各國當局推出或試圖推出限制表達自由的新措施。包括阿富汗、孟加拉、白俄羅斯、布吉納法索、中國(含香港)、赤道幾內亞、甘比亞、喬治亞、德國、印度、吉爾吉斯、賴索托、摩爾多瓦、巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、俄羅斯、斯里蘭卡、塔吉克、烏茲別克與越南等國,都提出了可能壓制言論自由或關閉媒體的法律或法案。

包括象牙海岸、衣索比亞、喬治亞、幾內亞、匈牙利、吉爾吉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、俄羅斯、盧安達、塔吉克、泰國、突尼西亞、烏干達與委內瑞拉等國在內的多個國家,也採取新措施限制結社自由,例如解散或暫停非政府組織與政黨,或將其標示為「極端主義者」。

更廣泛而言,對表達與結社自由的肆意攻擊仍在持續。各國政府的壓制手段包括任意拘留、酷刑、不公起訴批評者與反對派,亦使用間諜軟體進行監控。在部分案例中,當局甚至非法殺害、強迫失蹤或判處異議人士死刑。

遭鎮壓者包括記者、網路評論員、政治與工會運動人士,以及人權捍衛者——其中包含婦女、LGBTI 族群與邊緣社群權利的倡議者。

2024 年,包括白俄羅斯、中國、吉爾吉斯、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塔吉克與土耳其等國,有人僅因行使表達與結社自由(包括在社群媒體上發言)而遭受不公審判,並被以「恐怖主義」或「極端主義」等罪名定罪並判刑。

各國政府應廢除侵犯表達與結社自由的法律,並終止相關實踐。

歧視

種族與其他形式的歧視影響許多國家的庇護與移民政策,並衝擊邊緣群體的權利。同時,邊緣群體被當作替罪羊,並被描繪為對政治或經濟穩定的威脅,以此合理化進一步的人權限制,並讓當權者鞏固權力。2024 年,LGBTI 權利、性與生殖權方面皆有進展與挫折。

難民與移民權利

種族主義與其他形式的壓迫持續主導許多國家的庇護與移民政策。歧視性政策與作法對移民、難民與其他非公民中的特定族群造成不成比例的影響。包括加拿大、卡達與沙烏地阿拉伯在內的多國仍然實施帶有種族歧視色彩的簽證制度,將移工綁定至單一雇主,進一步加劇其被剝削的風險。各國政府與非國家行為者也在移民管理與庇護制度中部署並濫用侵權性的數位科技。

世界各國為防止並遣返非正規入境者而採取極端與暴力手段,包含將責任轉嫁至他國、關閉邊境與大規模驅逐出境。

2024 年,埃及任意拘留數百名蘇丹難民,並強制將其遣返蘇丹。這些人是逾 320 萬名流亡於周邊國家的蘇丹難民之一,而他們的生活環境通常極為惡劣。巴基斯坦當局依據非法遣返政策,強制將數十萬名難民遣送回阿富汗。美國暫停接收在美墨邊境尋求庇護者,使他們暴露於勒索、綁架與性別暴力等風險之中。白俄羅斯持續強迫難民與移民越境進入歐盟,導致部分人在極其危險的情況下死亡。其他歐洲國家與歐盟未能減少對第三國在移民管理上的依賴,也未擴大難民的安全與合法通道。

各國對非正規移民的濫權應對也破壞了法治原則,因為他們忽視甚至規避維護移民、庇護申請者與難民權利的司法命令。希臘持續無視歐洲人權法院的裁決。例如,2024 年歐洲人權法院裁定,希臘在 2014 年的海上攔截行動中侵犯了生命權,但該國海岸防衛隊在邊境執法時依然動用槍械,引發關切。英國於 2024 年試圖推翻 2023 年最高法院對盧安達「非安全國家」的裁決,並繼續推動將庇護申請人強制送往該國的計畫,但隨著政府更替,該計畫最終被取消。

相對之下,全球各地的社區支持團體持續以具體行動展現團結,對抗這類種族主義與排他政策。

各國政府應制定有效處理不平等與排除問題的移民政策。

種族歧視

種族化群體、族裔群體、少數族群與其他邊緣化群體持續面臨制度性歧視與根深柢固的不平等,嚴重影響其人權。

在 2024 年,一項正面發展是台灣原住民族贏得在正式文件中使用原住民姓名(而非中文譯名)的權利。然而,數國對原住民族權利的尊重卻出現倒退。紐西蘭政府制定新法削弱毛利族的權利。玻利維亞、印尼與馬來西亞等國政府在原住民族主張擁有權的土地上,未經其自由、事前與知情同意,即進行開發或資源開採計畫。

種族特徵分析與制度性種族歧視在執法與社會福利等領域持續存在,突顯這些不公義現象的普遍性。在美洲,包括巴西、厄瓜多與美國在內的國家,其執法行動針對或不成比例地影響非裔族群。在亞洲,中國的非漢族族群與塔吉克的帕米爾族少數群體面臨迫害與制度性歧視。在歐洲,挪威與瑞士實施歧視性的種族特徵分析,而丹麥、荷蘭與瑞典的自動化社福制度也導致對有色人種、女性與低收入者的歧視性做法。

在英國與其他國家,社群媒體平台對有害內容的擴散助長了種族主義與仇外暴力。

長期關注殖民主義遺緒的專家、行動者與組織持續呼籲各國正視其殖民歷史及其持續對人權的影響。8 月,美洲人權委員會認定結構性種族主義與種族歧視已成為非裔族群與部落社群全面享有權利的障礙,並呼籲各國推動全面的賠償性正義。11 月,來自非洲大陸及其全球散居地的專家在「Dekoloniale 柏林非洲會議」中,呼籲歐洲各國正視其殖民歷史及其持續影響。該會議為 1884 至 1885 年柏林非洲會議的去殖民對照版本,舉辦於其 140 週年之際。

各國政府應終結內建於法律與制度中的種族歧視,正視奴隸制度與殖民主義所造成的賠償性正義問題,並挑戰這些歷史不義在當代種族主義與不平等中的延續。

基於性別的歧視和暴力

反對性別平等的情事在多個脈絡下升高。針對女性、女孩與 LGBTI 族群的性別歧視與暴力依然普遍,尤其對於同時面臨多重與交織性歧視者而言更為嚴峻。

在阿富汗,女性與女孩持續遭受性別迫害(構成危害人類罪)。塔利班在 2024 年進一步加強限制,完全將她們排除於公共生活之外,實際上限制其生活的各個面向。

在阿根廷,2024 年平均每 33 小時就有一起女性謀殺案。在伊朗,當局加強對違抗強制戴頭巾規定的女性與女孩的殘酷鎮壓。

儘管面臨阻力,LGBTI 權利在 2024 年仍有所進展。泰國成為東南亞首個實現 LGBTI 婚姻平權的國家,日本也裁定同性婚姻禁令違憲。希臘與捷克共和國則將同性婚姻合法化。

日本、南韓與台灣的法院在承認跨性別者性別肯認相關權利方面有所進展。納米比亞高等法院裁定禁止自願同性性行為的法律無效,儘管政府隨後對此提起上訴。

與此同時,在反權利與反性別運動推動下,歧視性與壓迫性的法律不斷擴張,對 LGBTI 權利的反撲持續加劇。

迦納、馬拉威、馬利與烏干達的立法或司法機關分別採取措施,將成年人之間自願同性性行為定罪或維持其禁令。喬治亞通過了一項關於「家庭價值與未成年保護」的法律,其中包含多項恐同與恐跨內容,顯然仿效俄羅斯的「同性宣傳法」模式。保加利亞則禁止在校園中進行「LGBTI 宣傳」。

全球跨性別者普遍受到暴力與剝奪人權保障的嚴重影響。

2024 年,數國推出政策以擴大民眾對性與生殖健康服務的可及性。在歐洲,法國成為全球第一個明文將墮胎納入憲法保障自由的國家;另有數國支持措施保護墮胎診所外的患者與醫護人員免受騷擾。

然而,阿富汗、阿根廷、智利、波多黎各與俄羅斯等國的法律或實務政策,則限縮民眾獲得性與生殖健康服務的權利。與此同時,Meta 與 TikTok 等社群媒體公司也刪除網路上的墮胎資訊。

在許多國家,取得安全墮胎照護的障礙依舊存在,捍衛墮胎權者持續面臨攻擊。倡議者、醫護人員與其他支持者遭受污名與威脅,並因不公訴訟、調查與逮捕而被刑事化。

各國政府必須終結性別歧視與性別暴力,廢除壓迫性法律,並確保全民得以取得完整的性與生殖健康資訊與服務,包括安全墮胎。

經濟與環境正義

各國政府未能展現足夠企圖心,以因應氣候變遷日益上升的人權代價。與此同時,高通膨、償債壓力與逃稅行為損害了各收入階層國家的經濟與社會權,影響尤以低收入國最為嚴重。此外,在再生能源轉型背景下,對所謂「關鍵礦產」的需求大幅提升,帶來新的重大人權風險。

健康環境權

面對日益加劇的氣候變遷,各國政府完全未能履行其境內與跨境的人權保護義務。聯合國環境規劃署報告指出,若現行趨勢持續,全球升溫將在本世紀末達到工業化前水準以上約 3°C。2024 年 5 月,報導指出前 12 個月的平均氣溫已超過工業化前水準 1.5°C 以上。

2024 年的事實證明,即使在目前的升溫水準下,氣候變遷所造成的人權代價依然高得無法接受。氣候變遷加劇了如颶風、熱帶氣旋、野火與暴雨等非自然災害的強度與頻率,導致更多死亡、強迫遷徙、飢荒與其他人權侵害。在孟加拉與印度,洪災於 2024 年迫使數十萬人遷離家園。氣候變遷也讓非洲更多人流離失所,進一步加劇當地已達數百萬人的遷徙危機。

某些政府選擇透過投資於危害人權的經濟部門與計畫來促進經濟成長,其中包括健康環境權。這類投資往往缺乏監管,鼓勵企業不惜犧牲人權以極大化利潤。例如,各國政府持續對造成全球重大人權侵害的化石燃料產業提供大量直接與間接的納稅人補貼;對於如碳捕存與氫能生產等尚未驗證、在實施過程中可能導致人權侵害的氣候解方進行投資;以及投資於大型觀光開發計畫。其中部分計畫涉及強迫驅離、嚴重污染與其他人權侵害。

排放量最高的國家在提供氣候調適資金方面貢獻極少,儘管最貧困國家正處於氣候衝擊的第一線。氣候調適可以透過建立強健的預警系統、具韌性的醫療體系與緊急應變基礎建設來減少死亡與其他人權侵害。然而,目前部分調適資金仍以貸款形式提供,進一步加劇低收入國家的債務壓力。

行動者與社群持續呼籲實現氣候正義。一些人運用國內或國際的司法機制,迫使各國政府承諾更快速地淘汰化石燃料,儘管政府不一定履行判決結果。2024 年 4 月,歐洲人權法院做出三項裁決,進一步釐清各國在氣候危機背景下的人權義務。其中一案裁定瑞士未履行其減排責任,但瑞士國會最終否決執行該裁決。與此同時,國際法院展開氣候變遷諮詢意見的聽證程序,該案源於瓦努阿圖由學生主導的倡議。

所有政府應落實快速、公平且具資金支持的化石燃料淘汰計畫,並停止補貼化石燃料產業。歷史排放大國與其他具備能力的國家應提供補助資金,協助最受氣候變遷衝擊的低收入國家進行氣候調適。

經濟和社會權利

氣候變遷持續惡化,並與全球衝突、高通膨與償債壓力、企業監管不力以及稅務濫用等背景交織。2024 年,低收入國家的債務償還達 30 年來最高水準,導致多國健康與教育預算遭到排擠。不公平的稅制與對企業與個人逃漏稅行為的縱容,進一步剝奪政府實現人權所需的關鍵財政資源。

因此,極端貧窮與不平等現象不斷加劇。貧窮與衝突,加上氣候變遷引發的乾旱與其他非自然災害,導致數億人陷入嚴重糧食不安全狀態。2024 年,加薩、海地與蘇丹正式進入飢荒狀態。全球的人道援助僅能提供不到所需緊急資金的一半。

在這樣的局勢下,行動者與社群透過抗議與公民不服從行動表達對生活成本問題的憂慮,儘管抗議活動越來越常被刑事化。2024 年,聯合國正式通過起草《國際稅務合作框架公約》的任務說明,這項公約有潛力為更公平的全球稅制奠定基礎,防止稅務濫用侵蝕各國投資於健康、教育與社會保障等基本人權的能力。

這項決議獲得壓倒性支持,110 國投下贊成票,僅有 8 國反對、44 國棄權。

各國政府應儘速起草、通過並落實《聯合國稅務公約》,同時在過渡期間採取措施防止稅務濫用。

企業究責

企業企圖影響法律與政策、政府對企業監管不力,以及企業未履行其人權責任,導致了大量人權侵害,例如污染鄰近社區的飲用水源、漁場、農地與空氣,並踐踏資訊與同意權。

在能源轉型的背景下,對所謂「關鍵礦產」的需求大幅增加,帶來新的重大人權風險。主要電動車製造商未能證明其符合國際人權標準,甚至未能落實自家政策。然而,仍有若干進展。最值得注意的是,歐盟在2024年提出一項新的企業問責規範,要求大型企業遵守關於人權、環境影響與氣候的新規定。

儘管《企業永續盡職調查指令》面臨重大挑戰,它仍是目前全球最重要的一次嘗試,意在根據《聯合國企業與人權指導原則》引入強制性人權盡職調查規範。

歐盟應拒絕任何削弱《企業永續盡職調查指令》中人權、環境與氣候保護內容的行動,其他區域集團亦應跟進,制定自身的盡職調查法律。

科技與人權

2024 年美國總統大選凸顯大型科技公司在科技部署與監管討論中的巨大權力,也顯示其可能助長對移民、LGBTI 族群等群體的人權侵害,進一步強調全球亟需具拘束力的人權科技監管機制。在監管不足的情況下,各國政府日益濫用間諜軟體與其他監控工具,並透過在公共部門引進人工智慧新技術來加深不平等。同時,社群媒體公司則持續助長仇恨與暴力內容的傳播。

科技的濫用

臉部辨識技術在全球多個地區對抗議權造成寒蟬效應。在某些國家,警方使用無人機與監視車上的高階攝影設備監控和平抗議者。此一作法侵犯隱私權,對和平集會權產生寒蟬效應,並可能產生歧視性影響。

全球越來越多國家普遍使用間諜軟體技術。同時,新的數位安全威脅也浮現,例如濫用線上廣告追蹤技術,即蒐集使用者與廣告互動數據的過程。此外,缺乏透明度與監管,使得間諜軟體等監控技術的黑市貿易持續處於不透明狀態。

2024 年,有證據揭露印尼的公司與國家機關購買並部署高度侵入性的間諜軟體與監控產品。同時,旅外的中國與香港學生在使用中國及其他應用程式與數位平台時,仍遭受監控。科技促成的性別暴力——有時透過監控實施——在包括泰國與烏干達在內的國家,對女性與 LGBTI 行動者構成日益嚴重的威脅。

包括國際特赦組織在內的公民社會行動者,以及部分國家,持續追究與間諜軟體相關的侵權責任。2024 年,針對間諜軟體公司 NSO Group 的訴訟在泰國、美國等國持續進行,儘管以色列嘗試破壞這些努力。然而,在多邊層級上,針對間諜軟體的對策多聚焦於自願性行為準則。

例如,2024 年,法國與英國共同發起「帕爾梅爾進程」,召集各國政府、私部門與公民社會共同討論商業網路入侵的相關問題。

與此同時,國際特赦組織亦持續開發並公開提供保護行動者的新工具。

對新科技的監管不足

各國政府逐漸背離原本對新興科技監管的承諾,這部分是受到美國政府更迭的影響,亦深受產業利益牽動。各國越來越多地將人工智慧技術整合進公共部門職能,並促進其在社會福利、警政、移民與軍事領域的發展與擴張。這些技術常以提升政府效率、節省成本或其他緊縮理由為部署依據,但實際上卻加劇既有歧視、強化性別不平等並鞏固種族與社會經濟權力結構。

各國持續依賴自動化工具進行社會保護措施的提供與監督,導致歧視性與不公平結果。這些侵害部分來自於新興、但日益普及的技術手段(如「實體解析」)的錯誤實施;此技術使印度等國能夠跨資料庫識別與連結個人紀錄。

全球人工智慧監管的發展受阻,一大原因在於當前論述將美中定位為軍備競賽對手,進而以國安理由及「監管與創新不能並存」的錯誤二分法來推動快速而缺乏監督的 AI 發展。

各國政府應加強對 AI 技術與相關企業的監管,確保人權原則成為新興科技設計與部署的核心。

社群媒體公司的商業模式

社群媒體公司在毫無制衡的權力下運作,削弱原本為保護最邊緣化與高風險群體所設的防護措施。它們持續採取以「黏著度」為優先的商業模式,導致仇恨與暴力內容不斷擴散。這使年輕人特別容易沉迷於這些平台,即使已造成有害的連鎖反應。2024年,全球青年行動者普遍在網路上遭受威脅與騷擾。在菲律賓,國際特赦組織記錄到由國家支持的「紅色標記」攻擊,鎖定青年行動者進行打壓。

歐盟在科技監管方面創下褒貶不一的前例。其具指標性的《數位服務法》於 2024 年 2 月全面生效,要求線上平台與搜尋引擎履行尊重人權的義務。歐盟執委會隨後決定調查 TikTok 是否因未妥善保護年輕使用者而違反該法。歐盟的《人工智慧法》於 2024 年 8 月生效,對某些最具人權侵害風險的 AI 用途設下限制,儘管未能將人與其權利置於核心。

另一方面,也有正面進展。在衣索比亞,人權侵害受害者持續透過他們可及的法院,推動追究 Facebook 對侵害所造成或促成的責任。然而,在其他地方,應對社群媒體危害的擬議法案往往過於寬泛,或僅試圖限制兒童與青少年使用社群媒體,卻未處理社群平台商業模式的根本問題,也未充分納入兒少的意見。

各國政府應適當監管社群媒體公司,以保護人權。平台業者自身亦應拋棄其非法、基於監控的商業模式。

亞太區域概況

政治動盪、鎮壓與武裝衝突共同加劇了本區域令人憂心的人權情勢。儘管風險極高,人權捍衛者與行動者仍持續主張其權利並對壓迫發聲。

包括表達自由在內的權利進一步遭到新法限縮。抗議行動經常遭遇非法武力鎮壓,並導致傷亡。政治反對者、人權捍衛者、記者與其他人遭受監控、任意拘押、酷刑及其他虐待與非法殺害。這些與其他侵害行為因有罪不罰的情況而得以持續,儘管日本與南韓的法院判決與真相調查委員會的建議為受害者帶來了部分賠償希望。

極端氣候、海平面上升與其他緩慢發生的災難持續造成破壞,然而各國政府再次未能採取迫切所需的行動以應對氣候變遷並調適其帶來的傷害。

緬甸武裝衝突的顯著升級導致更多嚴重的國際法違反行為。在塔利班統治下,阿富汗的各項權利——特別是婦女與女童的權利——進一步受限,而中國與北韓則持續嚴厲鎮壓異議聲音。

部分國家在承認 LGBTI 權利方面有所進展。然而,針對女性、女童與 LGBTI 族群的系統性性別歧視與暴力仍然普遍存在。在開發與資源開採計畫中,原住民族、族裔上或血統上的少數群體權利常被漠視。經濟與社會權利(包括住房與教育)的侵害仍層出不窮。逃離衝突與鎮壓的人們時常因遭強制遣返或無限期任意拘押而面臨風險。

台灣

憲法法庭的裁決限制了死刑的適用,但維持其存續。反歧視立法已起草,惟尚未通過。法律改革在一定程度上擴大了對原住民族權利的承認,但限制仍未解除。一家台灣企業所引發的有毒化學污染事件受害者仍未獲得賠償。

背景

國會於五月通過一項擴大立法院權力的法案,儘管此舉引發大規模抗議。十月,憲法法庭裁定該法案中的多項條文違憲。

死刑

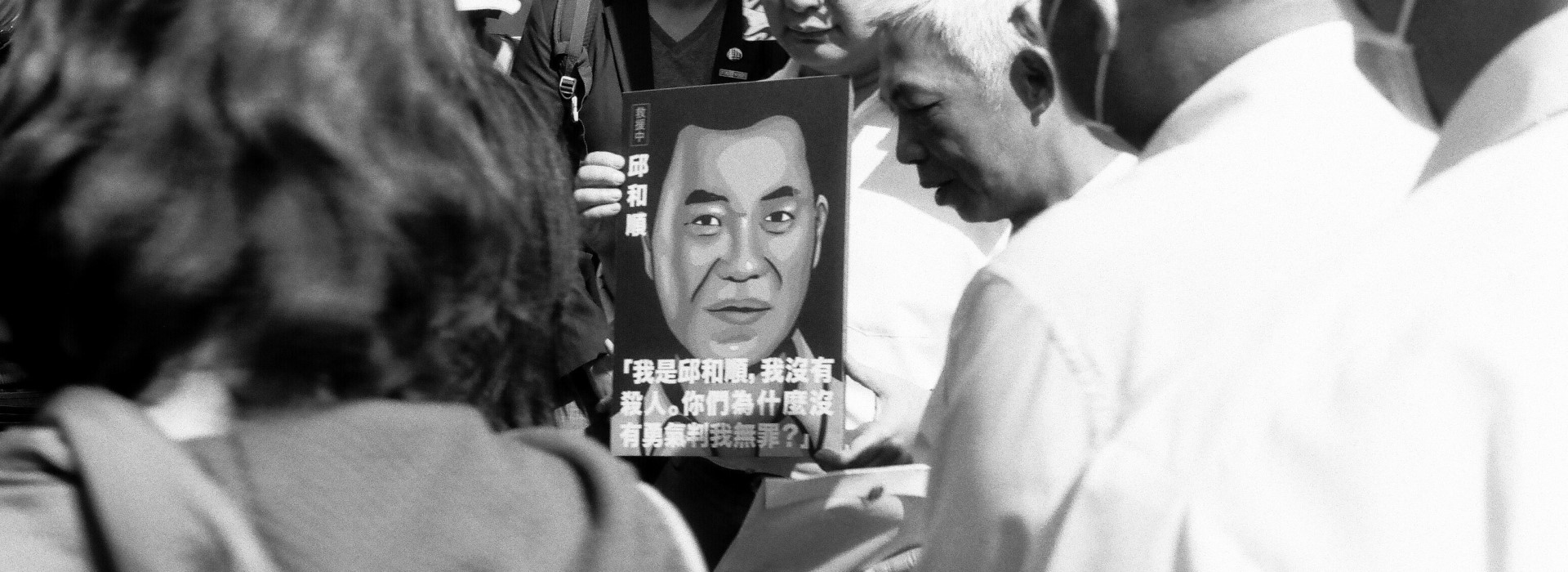

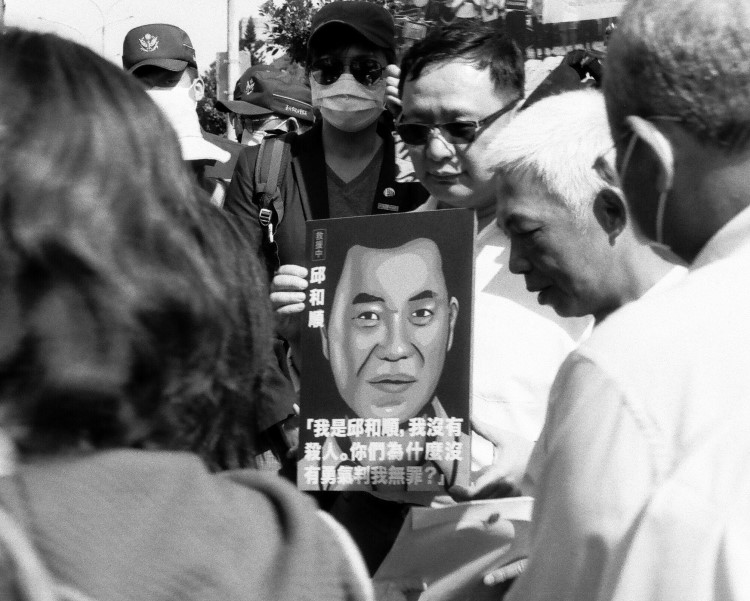

憲法法庭於九月裁定死刑合憲,但應限制其使用。包含涉及精神障礙被告者在內,該裁決引入新的程序保障,要求在死刑案件中更嚴格遵守現有保障措施。

難民與移工權利

儘管政府在《2022–2024 國家人權行動計畫》中作出承諾,仍未推進建立庇護制度的相關立法。當年度,台灣當局將多位過境的中國尋求庇護者遣送至第三國,這些人有可能進一步被轉送回中國,面臨人權侵害風險。報導指出仍有人口販運事件發生,外籍漁工在漁船上的惡劣工作與生活條件亦持續受到關注。八月,漁業署介入九位印尼漁工的案件,這些人已在一艘漁船上工作 15 個月,既未獲薪資,也無法使用 Wi-Fi 與外界聯繫。

歧視

政府於五月公布反歧視法草案。這是依循國際審查委員會《消除一切形式種族歧視國際公約》國際審查委員會的建議,呼籲政府採取措施應對系統性歧視,包括將保障寫入法律。截至年底該法尚未通過。六起行政法院判決確認跨性別者可在未進行手術的情況下依法變更法定性別。九月,政府宣布將承認台灣籍與中國籍伴侶在第三國結婚的同性婚姻。

原住民族權利

最高法院於三月撤銷原住民王光祿 2015 年因非法狩獵遭定罪的判決,然而限制原住民族狩獵權的法律仍未廢除。五月,姓名條例修正案取消原住民必須使用漢名的規定,允許其在正式文件中僅使用原住民族語拼寫名字。

企業責任

政府發布《臺灣企業供應鏈尊重人權指引》草案與新版《企業與人權國家行動計畫》草案,惟兩者皆未納入足夠措施以因應企業對人權造成的負面影響。五月,八位聯合國專家致函台塑公司代表,對其未針對子公司台塑河靜鋼鐵公司於 2016 年在越南外海排放有毒化學廢水、導致當地漁村生計受損一事提供賠償表示關切。