同婚合法化後,為何針對泰國和台灣LGBTI族群的數位暴力仍舊存續?

閱前警語:此文包含對於 LGBTI 族群施加數位暴力的陳述。國際特赦組織台灣分會刊登這些細節,是為了如實呈現倖存者的經歷。

泰國和台灣雖被譽為在亞洲 LGBTI 權利的捍衛者,是該區域唯二將同性婚姻合法化的國家,幾天前更是台灣同婚合法化來至第六年。然而,贏得在戶政事務所結婚登記的權利,並不總能轉化為網路的人身安全。數位暴力持續威脅 LGBTI 族群,侵害他們的人權並阻礙已取得的進展。泰國和台灣當局必須採取更多行動來防止數位性別暴力。

泰國和台灣何時實現婚姻平權?

拔得「亞洲第一」這項里程碑,台灣早已於 2019 年已將同性婚姻合法化。此舉也促成了後續重要的改革,例如跨國同性伴侶的婚姻平權,或是同性伴侶的共同收養權。根據行政院性別平等會的電話民意調查,民眾對於婚姻平權的支持度逐年上升,從 2020 年的 52.5% 持續增長到 2024 年的69.1%。然而,僅是婚姻平權並不能保障 LGBTI 族群免於網路空間的歧視與暴力。

泰國於 2024 年 6 月透過修訂《民法》實現婚姻平權,同樣是泰國在 LGBTI 族群權利的重要人權勝利。然而,這僅解決了該族群面臨的部分困境。LGBTI 人權捍衛者仍持續為歧視、暴力和承認跨性別者的法定性別等問題持續倡議工作。

在泰國,LGBTI族群如何成為數位暴力的目標?

國際特赦組織於 2024 年 5 月發布的報告《做自己太危險》(Being Ourselves is Too Dangerous)中記錄了針對泰國的 LGBTI 人權捍衛者,因其人權行動面臨的數位暴力,包括肉搜、威脅和各種反同恐跨的網路言論。

即便在同婚合法化後,這些攻擊也沒有停止還甚而加劇。國際特赦組織記錄到,那些倡議承認法定並別和反歧視的 LGBTI 人士持續遭受騷擾,包括在臉書(Facebook)、X(前身為推特 Twitter)和TikTok等超大型網路平台(Very Large Online Platforms)。

泰國酷兒人權捍衛者 Sirasak Chaited 表示:「當我發布呼籲承認[跨性別者]法定性別的貼文時,引來了很多仇恨,我還收到威脅性的訊息說:『你們這些人太貪婪了。閉嘴安靜點。別讓我找到你們。』」

婚姻平權並未能阻卻被邊緣化的可能,尤其是在泰國面臨多重歧視的人們。在馬來穆斯林佔多數的南部邊境省份,穆斯林 LGBTI 青少年仍持續被送往私立的全男性宗教學校,接受某種形式的「性傾向矯正治療」。許多人遭受其宗教社群成員的體罰,例如公開剃髮和毆打。因此,為了安全起見,當地的人權捍衛者避免公開談論他們的權利,包括在網路空間。

至於在台灣,LGBTI 族群如何成為數位暴力的目標?

類似的性別歧視或暴力樣態也在台灣出現。2024 年台灣官方發布的首份數位性別暴力調查顯示,相較於異性戀,LGBTI 族群不成比例地更易面臨網路上的暴力。國際特赦組織台灣分會也記錄了兩位跨性別女性人權捍衛者 Lisbeth 和 Abby 的案例,她們因為跨性別者法定性別變更倡議,而遭受網路騷擾、仇恨性言論、肉搜(doxing)和性別假訊息(gendered disinformation)等排山倒海的攻擊。

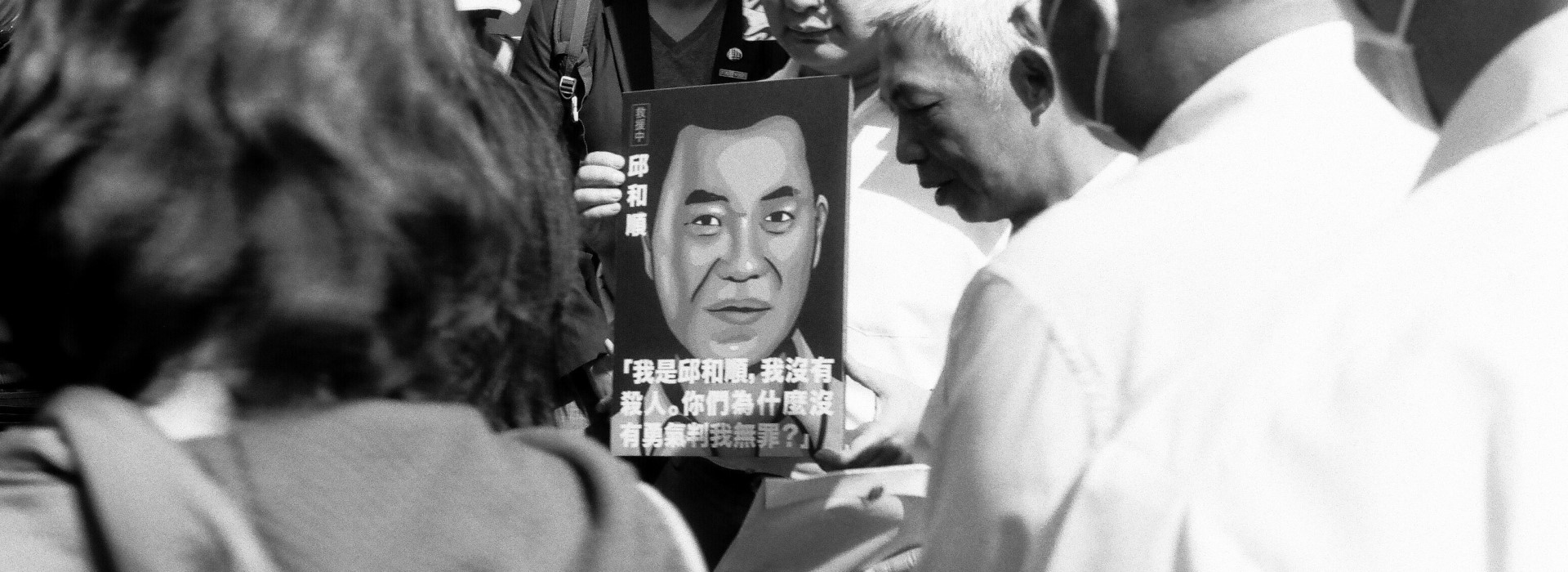

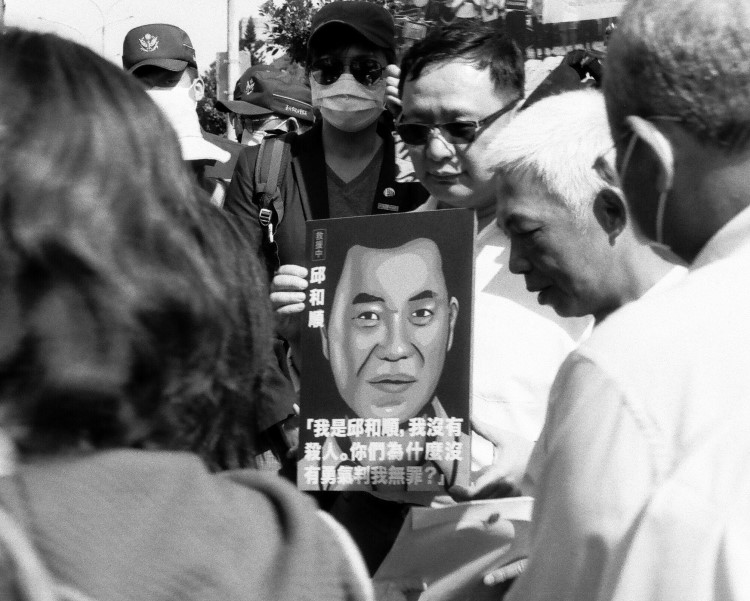

2024年8月,Lisbeth 在台北高等行政法院贏得訴訟,這項勝利賦予她無需接受手術即可變更法定性別的權利。然而,她卻成為肉搜的目標,肉搜是指在未經他人同意的情況下,通常帶有惡意地在網路上揭露個資的行為。Lisbeth 也遭受網路上的言論攻擊,包括誣陷她是「有陰莖的男性強暴犯」。大約在同一時間,在 2024 年的總統副總統及立法委員選舉,作為第一位代表政黨參選的跨性別人士,Abby 也發現針對她、且具組織性的反跨團體或個人在網路上的攻擊行為越發猖狂,鼓吹網友散播仇恨訊息。

數位性別暴力對心理健康有何影響?

相較於肢體暴力,數位暴力經常被視為「危害較小」,然而它卻能造成嚴重的心理創傷並形成寒蟬效應。國際特赦組織的研究顯示,在遭受網路攻擊後,許多 LGBTI 人權捍衛者患上了創傷後壓力症候群、妄想症、憂鬱症和焦慮症。

泰國跨性別權益組織 TransEqual 的共同創辦人 Atitaya Asa 表示:「我們在線下經常遭受歧視和言語攻擊,所以我們轉向網路世界,但最終卻面臨更多的騷擾。這著實令人感到相當痛苦。」

譬如,泰國一位穆斯林跨性別女性人權捍衛者,因其倡議行動遭受死亡威脅後,更企圖自縊。

同樣地,台灣一位目睹其他人權捍衛者遭受恐跨網路攻擊的非二元性別人權捍衛者 Jackie 告訴國際特赦組織台灣分會:「我們 [LGBTI] 現在心裡好像都有一個小警察,每當我們發布貼文、留言或只是分享某些內容時,我們會再三思考後果,會不會僅因一個小錯誤,就面臨相當可怕的網路霸凌或騷擾。」

泰國和台灣是否有保護個人免於數位暴力的法律保障?

儘管泰國和台灣都有與性別暴力相關的法律規範,但這些法律未能充分防止針對 LGBTI 族群的數位暴力。

泰國 2015 年的《性別平等法》禁止基於性別的歧視,然而第17條第2款允許得以模糊定義的「宗教原則」或「國家安全」為由拒絕適用。於此,遭受數位暴力的LGBTI倖存者,可能因而無法以此法提出申訴。目前也沒有具保護個人免受基於性別的網路騷擾、肉搜和性私密影像外流等人權侵害的立法。

台灣現行的法律規範之中,如《性侵害犯罪防治法》和《跟蹤騷擾防制法》等,保障個人免於性別暴力,包括得以限制瀏覽或移除與性犯罪有關之網頁資料。然而,台灣仍未有禁止(鼓吹)仇恨性言論的立法。 2024 年 5 月,人權及轉型正義處提出了《反歧視法》草案,然而後續立法進程卻停滯不前。由於缺乏全面性的法律保障,LGBTI族群在遭受數位攻擊時,若按現行法規,相關補救措施的可能與範疇仍然有限。

數位暴力的倖存者是否獲得足夠的支持?

往往向警方報案遭受數位性別暴力的倖存者不被認真以待,也很少獲得支持。他們接觸到的第一線執法人員缺乏性別敏感度,使得 LGBTI 族群更難以舉報所遭受的犯罪行為。

國際特赦組織的研究發現,泰國警方未能將針對 LGBTI 族群的數位暴力視為嚴重的問題,並將舉證責任推給倖存者,儘管在網路騷擾相關案件中,由於加害者通常匿名,倖存者在取得證據上面臨技術上的困難。刑事司法系統的種種不作為,亦使倖存者遭受更深的二次創傷,因而逍遙法外的加害者更加膽大妄為。

台灣雖然於 2024 年 8 月成立了性影像處理中心,並於 2025 年 3 月啟動了「性別暴力防治國家行動計畫」。然而實際在涉及 LGBTI 案件的執行情形仍有待檢驗。

台灣的人權捍衛者在面臨網路攻擊時,也難以獲得社群媒體平台的支持。跨性別女性人權捍衛者 Nini 告訴國際特赦組織台灣分會,當她在網路上為跨性別社群倡議法定性別變更時,其臉書頁面湧入了大量的歧視性評論和私訊,這與前述跨性別人權捍衛者 Abby 在 2024 年選舉期間在 X 網路平台上的遭遇相當雷同。儘管兩人皆向社群媒體平台檢舉,但她們並沒有獲得妥善的救濟,當時情況甚至惡化到,當時邀請Nini演講的公民社會團體也因此面臨負面輿論的抨擊。

兩國政府應採取哪些舉措來保護 LGBTI 族群?

泰國和台灣政府應改革現有政策或實施全面性的行動計畫,以尊重、保護和實現不受歧視的權利,使其更符合國際人權法和標準,尤其是針對 LGBTI 人權捍衛者在數位公民空間中所面臨的不成比例的言論自由威脅。

泰國政府必須修訂 2015 年的《性別平等法》,取消所有基於性別暴力和歧視提出申訴的例外性限制,也應頒布全面性的立法,以預防、調查和起訴數位性別暴力,並為倖存者提供補救措施。

台灣政府必須優先通過符合國際人權標準的《反歧視法》,以消除包括數位性別暴力等一切形式的歧視與暴力。此外也應採取全面性的政策措施,在符合言論自由的原則下,防止(網路上的)鼓吹仇恨性言論。

婚姻平權僅僅是過去的一個里程碑,而非性別平等的終點線。在每一位 LGBTI 人士都能在數位(公民)空間中無所畏懼地發聲並捍衛其權利之前,這場奮鬥將永不止息。泰國和台灣當局沒有任何藉口不採取行動—立即為 LGBTI 族群建立安全的網路環境 #MakeItSafeOnline。