RCA案判決:遲來的正義,台灣應加速企業與人權立法進程

2025 年 1 月 15 日,台灣高等法院就台灣美國無線電公司污染案(簡稱 RCA 案)作出更二審判決,判定台灣美國無線電公司(Radio Corporation of America, RCA)等四家公司應賠償 222 名受害者共計 1.7 億餘元,在因果關係與受害者認定上都有突破性的進展,但金額遠低於原始的求償數字。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎指出,這起判決是自 1994 年事件爆發以來的重要里程碑,也提醒著台灣在企業與人權的立法進程應該加快腳步。

台灣環境公害史上的突破性判決

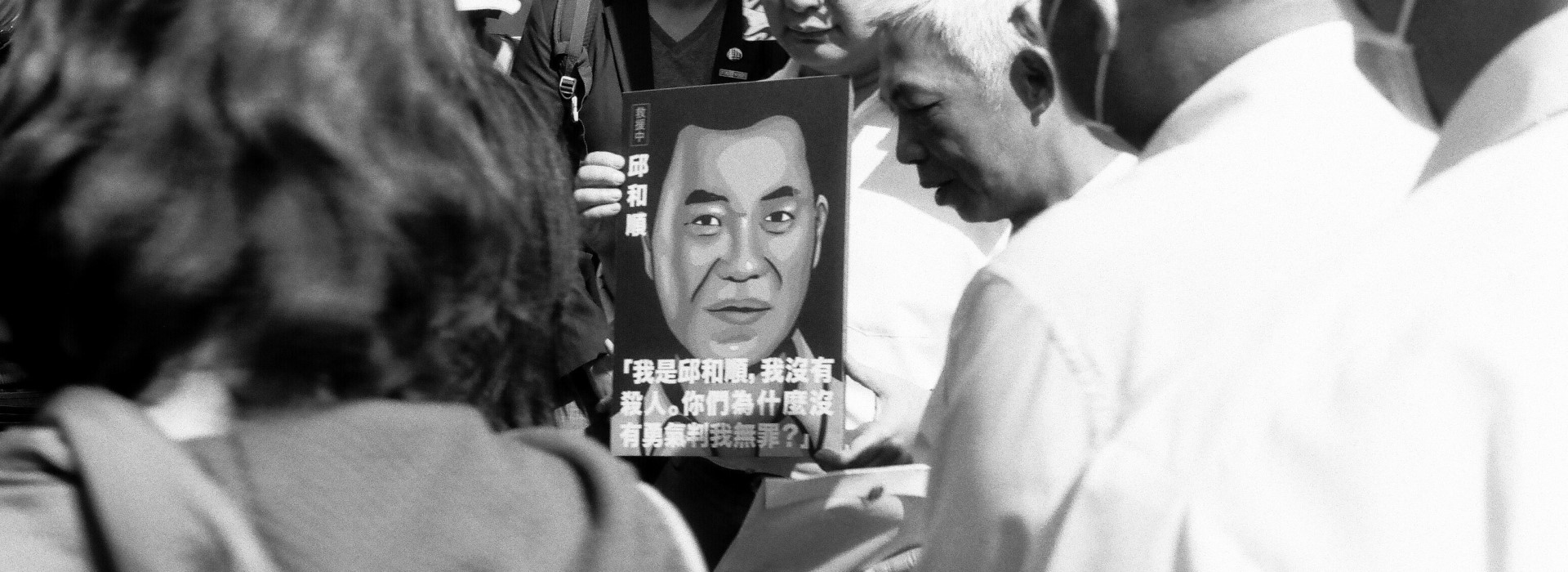

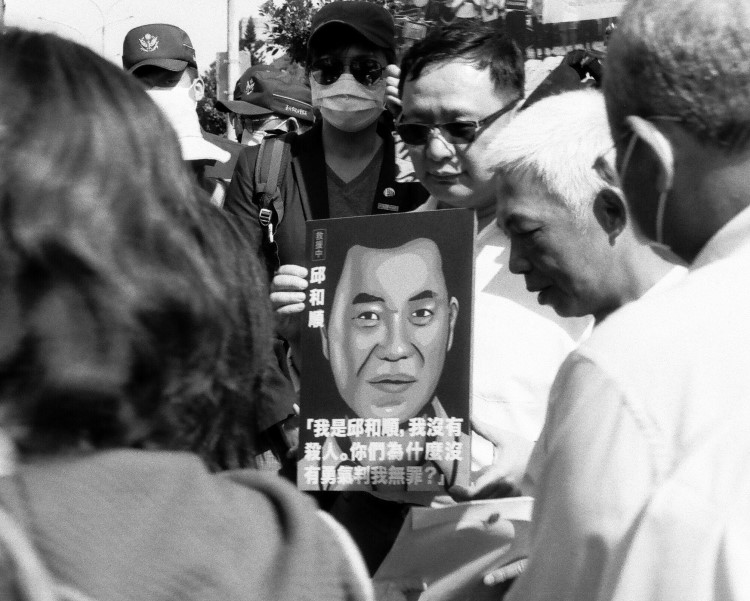

RCA 案是台灣最重大的工業污染事件之一。1969年,美國無線電公司(RCA)在桃園設廠生產電視等家電產品,在此期間大量使用三氯乙烯等有機溶劑,導致廠址及周邊地下水嚴重污染。1992年關廠後,RCA 透過企業併購與資產移轉等方式試圖規避責任。1994 年污染事實首度被揭露,受害員工於 1997 起年在工傷協會的協助下開始組織自救,1998 年組成自救會進行求償,由於各種程序障礙,在 2009 年才得以正式提起訴訟,並根據訴訟時序分為一軍與二軍。

受害者依健康狀況劃分為三類:A 類:已死亡的員工、B 類:罹患重大疾病的員工、C 類:尚未出現外顯疾病的員工。在一軍的求償訴訟中,2018 年已有 286 人先後獲判賠確定,這次獲得勝訴的 222 名員工包括 3 名因暴露於化學物質而死亡者、119 名已罹患疾病者,以及 94 名雖未出現疾病但身體已攝入毒物者。

這項判決除了確認卵巢癌、子宮內膜癌等多項疾病與 RCA 排放的化學物質也具有因果關係,更突破性地肯定勞工即使未出現疾病的,其身體自主權與健康權也因暴露於有毒物質環境而受到侵害,這項判決原則將為其他企業人權侵害案件提供了重要參考。

經歷 20 年的抗爭,許多當年五、六十歲的受害者如今已是七、八十歲的長者,有些受害者甚至已經離世,由繼承人繼續這場漫長的訴訟。針對此一判決,代表律師團仍在研議是否上訴,同時二軍的訴訟也仍在進行中,我們期盼司法機構能秉持一致的原則,保障所有受害者的權利。同時,企業應停止採取拖延與抵制的策略,積極與受害者協商,履行其在人權與健康損害中的救濟與賠償責任。

跨國企業的人權責任,仰賴盡職調查的法制化

國際特赦組織長年關注的印度博帕爾毒氣外洩事件(Bhopal gas tragedy),發生於 1984 年,聯合碳化物公司工廠毒氣外洩,釋放超過 40 噸甲基異氰酸酯,造成 25,000 多人死亡,數十萬人遭受長期健康影響。與 RCA 案類似,博帕爾事件的肇事企業透過併購、資產轉移等方式規避責任,受害者至今仍未完全獲得賠償與正義,污染清理工作也進展緩慢。這顯示了跨國企業對於人權與環境的影響重大,需要到完善而明確的法規治理。

台灣企業不僅在全球供應鏈扮演重要的角色,在許多國家也都設有工廠,也曾發生過台塑越鋼案、台塑德州案等重大環境汙染事件,造成當地人民的健康、環境與人權危害。但台灣目前仍缺乏一部具有強制力的企業人權盡職調查法,經濟部推出的《台灣供應鏈企業尊重人權指引》草案亦不符合國際標準。新版的《企業與人權國家行動計畫》草案雖然強化了進出口管制、域外管轄權、提供海外受害人有效的救濟管道等措施,但仍缺乏具體時程與規劃。

我們呼籲台灣政府採取行動,預防跨國企業對母國、客國以及供應鏈造成的人權與環境風險,具體建議如下:

- 立法院應加速通過強制性企業人權暨環境盡職調查法案(mandatory human rights and environmental due diligence law , mHRDD),要求企業對營運活動可能造成的人權風險進行評估與預防。

- 修訂《台灣供應鏈企業尊重人權指引》草案應依循國際標準,擴大供應鏈指涉範圍,加強企業尊重人權關連,並提出具體案例的救濟措施以指導台灣企業。

- 新版《企業與人權國家行動計畫》應考量企業對環境危害而被影響的人權問題,並提出各項強化措施的明確的具體時程與規劃。

- RCA 停止採取拖延與抵制的策略,並對受害者及家屬提供額外賠償,以涵蓋實際造成的危害與影響。

環境正義與人權保障必須仰賴政府、企業與公民社會的共同努力,我們也呼籲所有利害關係人以此為契機,共同建立更完善的企業人權保障機制,確保類似的悲劇不再重演。

延伸閱讀