難民與庇護個案協助培訓工作坊|活動側記

一個給難民與庇護個案協助者的工作坊:國際特赦組織台灣分會長期關注難民與尋求庇護者的人權議題,並不時接獲個案希望協助在台安置或申請庇護。然而,由於台灣遲未建立難民法制,實務操作上困難重重。

雖然移民署自 2023 年起啟動「臨時外僑登記證」專案,承諾受理庇護案件並在通過審查後提供暫時合法身分,但此專案缺乏公開透明的申請程序,至今也未有審查結果可供參考,讓個案支持的重擔落在極少數非政府組織上。

基於個案協助需要專業知識與經驗,國際特赦組織台灣分會特別舉辦「難民與庇護個案協助培訓工作坊」,為期兩天的課程對人權行動者、法律工作者及有意投入支持的人士,提供難民庇護基礎知識、國內外法規介紹與實作演練,期望強化社會能量,未來能給予在台尋求庇護者更多實際支持。本次課程也邀請多位國內外專家學者與人權團體共同參與,分享實務經驗與觀察。

尋求庇護是權利,並非犯罪行為

國際特赦組織台灣分會秘書長 邱伊翎

和香港、日韓、東南亞相比,台灣因為不是聯合國會員,也沒有難民法或聯合國難民署(下稱 UNHCR)辦公室,相關尋求庇護之個案只能透過已國內法化的人權公約來處理,例如《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、《兒童權利公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《消除一切形式種族歧視國際公約》等。需要強調的是, 不管有沒有簽署《難民公約》,各國多仍舊依照自己國內的難民法或庇護制度來審理個案;UNHCR的角色主要是協助各國諮詢、培訓、執行庇護機制,而非代替國家承擔責任。因此,即便台灣無法參與聯合國或直接獲得UNHCR協助,仍不影響其作為國家,必須承擔保障難民與尋求庇護者人權的義務。

然而,由於缺乏難民專法,目前台灣的處理方式主要沿用涉外法規(如《入出國及移民法》),並在個案上輔以國內法化的人權公約來提供有限保障,其中包含「不遣返原則」。但這些國際人權公約的文字多屬原則性規範,難以在教育、健康、工作、生命安全、禁止酷刑、兒童權益、性別等層面提供難民全面、具體的保護。這也是為何許多尋求庇護者會處於「合法與非法之間」的模糊狀態——並非他們自願違法,而是現行制度未能提供一條正常、可行的庇護與居留管道。

雖然政府在 2022–2024 國家人權行動計畫裡把難民列為弱勢(受保護)群體,並承諾推動立法,但實際進展不彰。現行《入出國及移民法》僅能零星處理無國籍人的情況,甚至出現以文化測驗來判斷藏人庇護資格的荒謬做法;而收容制度雖在大法官釋憲後從無上限改為最長 100 天後,日前也才剛被監察院調查有超收問題。其他相關法規如《就業服務法》、《香港澳門關係條例》、《兩岸人民關係條例》等,也都缺乏符合國際法標準的庇護保障程序,導致個案難以得到制度性的保護。

缺乏明確定義對庇護申請人與律師有什麼影響?

Act for Peace 資深難民保護顧問 Brian Barbour 在課程中指出,國際法對「難民」並無單一標準,不過《1951 年難民公約》提供了最基本的定義:基於種族、宗教、國籍、特定社會團體的成員身份或政治見解歧異,受到迫害,因而居留在其本國之外,並且不能或由於其畏懼,不願接受其本國保護的任何人。他特別強調,難民身分是一種「事實上的狀態」,並非政府授予或認可才算成立。正確界定難民,才能辨識人權侵害的全貌,進而檢視侵害的嚴重性與系統性。

隨後,台灣人權促進會的兩位專員廖欣宜及賴彥蓉介紹了「臨時外僑登記證專案」,原意在彌補難民法的缺口,卻因實施混亂而問題叢生。現行缺陷包括:標準不明、申請期間無合法身分、無工作權、常遭拘捕與罰款、通譯不足,以及審查會專業不足且缺乏隱私保障。自 2023 年以來,首件庇護案仍懸而未決,申請人往往只能停留在合法與非法的灰色地帶,生活處境困難。即使進入收容所,也因種種限制而難以獲得律師或非政府組織協助。台灣人權促進會呼籲,庇護制度必須資訊透明並具備程序保障,讓申請人能獲得隱私與正當法律程序,而非長期陷於無解的法律真空。

不同身分別的難民在台機制與限制

(由左至右依序為:台緬公民協會理事長杜可可、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧和

香港邊城青年秘書長馮詔天)

2023 年《入出國及移民法》修法時,原本曾討論在第 22 條增列尋求庇護者的權利保障,但最終協商失敗,移民署以已有「臨時外僑登記證專案」可解決庇護問題為由,否決修法並正式推動專案。不過,該專案實施時並未做好準備,承辦人員未受培訓,移民署甚至宣稱可在各地服務站送件,但實際詢問時,基層人員卻毫無相關資訊,顯示此專案的執行與保障仍極為不足。面對不同的難民與尋求庇護者處境,也因此而出現了不同的困境。

緬甸:無處可逃的戰亂與流亡

自 1948 年獨立以來,緬甸長期受軍政府掌控,民主運動屢遭鎮壓。2020 年軍方再度奪權後,大規模鎮壓與疫情加劇危機。2024 年強制服兵役迫使青年逃亡,但缺乏合法文件與資源,多數人被迫以非法方式出境;現況是,緬甸境內幾無安全區,流亡者海外亦難獲庇護。泰國與印度雖接收數百萬人,卻普遍缺乏保護,甚至有在台難民被遣返後失蹤的案例。

在台灣,部分緬甸難民雖有明確迫害事實與大量證據,仍因缺乏庇護制度而無法取得合法身分,甚至長達六、七年滯留不決。此類案件促使台灣人權促進會向監察院申訴,監察院調查後建議應儘速建立難民體制,並在《外國人停留居留辦法》第 23 條下,允許個案以專案方式暫時居留,然而至今仍未有任何個案獲得專案許可。

藏人:長期困於法律灰色地帶

2016 年藏人庇護案歷經五年最終全面敗訴,凸顯法律結構與舉證困境。台灣對藏人早期僅以特赦處理,2009 年修法後以「無法遣返之無國籍人」作為解套方案,卻出現透過蒙藏委員會以宗教流派、歌曲、舞蹈測驗等方式來判別的荒謬標準。雖有國際人權公約的「不遣返原則」,實務上仍受《入出國及移民法》框架限制。印度僅發藏人登記證(RC),台灣法院也不承認「藏人行政中央」的證明,使行政訴訟更加困難。一旦被視為中國人,還會受到《兩岸人民關係條例》限制。

香港:專案取代庇護的政治保護

依《香港澳門關係條例》,港人雖屬「香港居民」,但庇護案件從未依法獲准,多只能以「專案」處理。2019 年反送中後,大批港人來台,卻常被認定「已在台,相對安全」,難符合法律上的「緊急危害」。實務上,多數人透過留學、工作簽證居留,再由非政府組織協助。2020 年《港區國安法》實施後,台灣設立「香港人道協助專案」,針對具政治風險者透過跨部會審查給予協助。今年已有首例成功取得台灣身分,顯示雖非正式庇護,但發揮了政治保護作用。

陪伴並非代言,而是幫助申請人把故事說清楚

前法國難民與無國籍者保護局難民身分認定官 Chloé Briand 和 Mélissa Peifer

庇護案件的法律架構建立在「個人陳述、法律說明與補充證據」三者並行,卻也凸顯可信度評估的難題,包括陳述內外一致性、細節完整度、陳述時機,以及審查人員對舉止的主觀解讀。律師因此必須在保密原則、適當懷疑與同理心間取得平衡,才能協助申請人跨越法律與心理雙重障礙。Brian Barbour 也建議,每位成年人應分開登記並由獨立律師代理,以確保權益。

最後一場培訓聚焦於難民訪談技巧,Chloé Briand 與 Mélissa Peifer 強調陪伴者(律師、志工或 NGO 工作者)並非「決定案件」的人,而是協助申請人將零散、痛苦甚至矛盾的經歷整理成可信的故事。訪談過程需遵守保密原則,以中立、不評斷的態度傾聽,協助釐清時間線、原因與加害者,並預先準備可能的敏感問題,適度補充新聞、醫療紀錄或社群貼文等佐證。

陪伴者應以同理心引導,避免強迫重述創傷或要求身體證據,並善用開放式問題、觀察非語言訊號,必要時安撫情緒,並留意口譯員壓力。收尾則以總結確認庇護理由,說明後續流程,再透過日常話題過渡,避免申請人帶著沉重情緒離開。案例分享也提醒我們,庇護理由往往交織政治、宗教與社會背景,而陪伴的意義正是讓這些經歷能夠被清楚看見與理解。

制度性的保護,不能再等

國際特赦組織台灣分會舉辦的這場「難民與庇護個案協助培訓工作坊」不只是知識的傳遞,更是對台灣現行庇護制度的深刻映照。從緬甸戰火下的逃亡者,到身陷政治壓迫的港人與藏人,這些難民的處境顯示台灣長期缺乏難民法所造成的制度性阻礙。

即便有現行的「臨時外僑登記證」專案,卻因程序不透明、審查結果持續延宕,導致申請人陷入法律與生活的雙重不確定。

尋求庇護是國際法所保障的人權,台灣作為一個重視人權的國家,就必須正視這些制度上的缺陷,儘速通過《難民法》,並全面檢討現行專案審查制度的缺失,確保所有專案申請者都能獲得清楚、可預期且正當法律程序的保護。審查的遲滯,意味者更多生命被困在無解的灰色地帶;唯有明確與健全的制度保障,才能讓台灣成為一個真正尊重人權的社會。

文/國際特赦組織台灣分會實習生蕭孟琪、蘇怡雯

現在就能採取行動

我們邀請正在閱讀這篇文章的你,能夠透過線上連署來加入我們的行動,共同呼籲台灣建立難民保護機制儘速通過拖延已久的難民法。

延伸閱讀

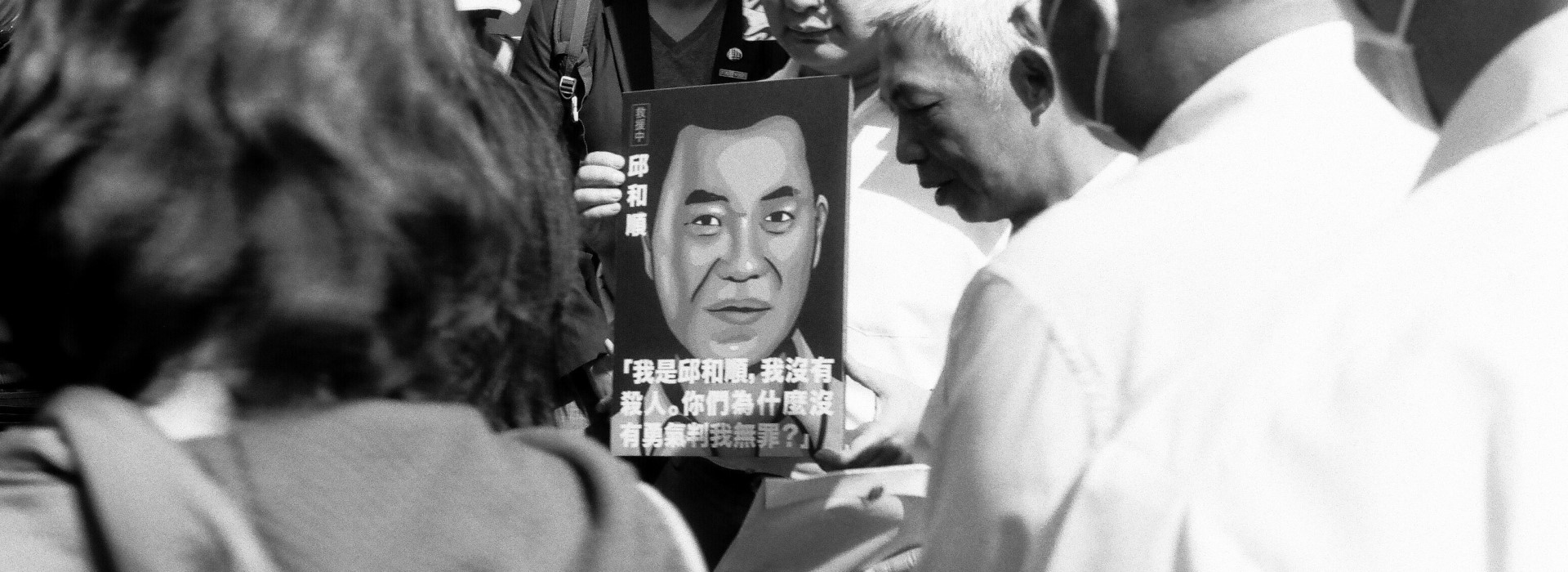

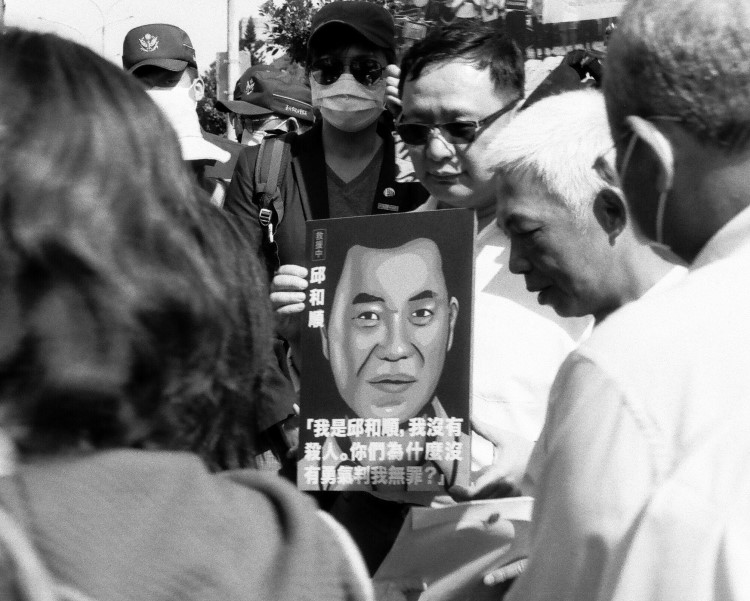

庇護審查卡關兩年,個案生存深陷危機──世界難民日記者會

聯合聲明:民間呼籲台灣須履行人權承諾,建立難民庇護法制