姓名條例修法雖肯定 單列族名權益宜注意——民間團體針對「姓名條例修法」之聯合聲明

2024年5月14日,立法院會三讀修正通過《姓名條例》修正草案,於第9條增訂「原住民族依其文化慣俗登記傳統姓名者,得申請改名」,並且沒有改名次數限制;又於第2條第3項增訂:「臺灣原住民族依其文化慣俗登記傳統姓名者,得使用原住民族文字。」

也就是說,未來原住民族在戶籍登記、申請護照時,原住民都可在身份文件上單獨使用原住民族文字。

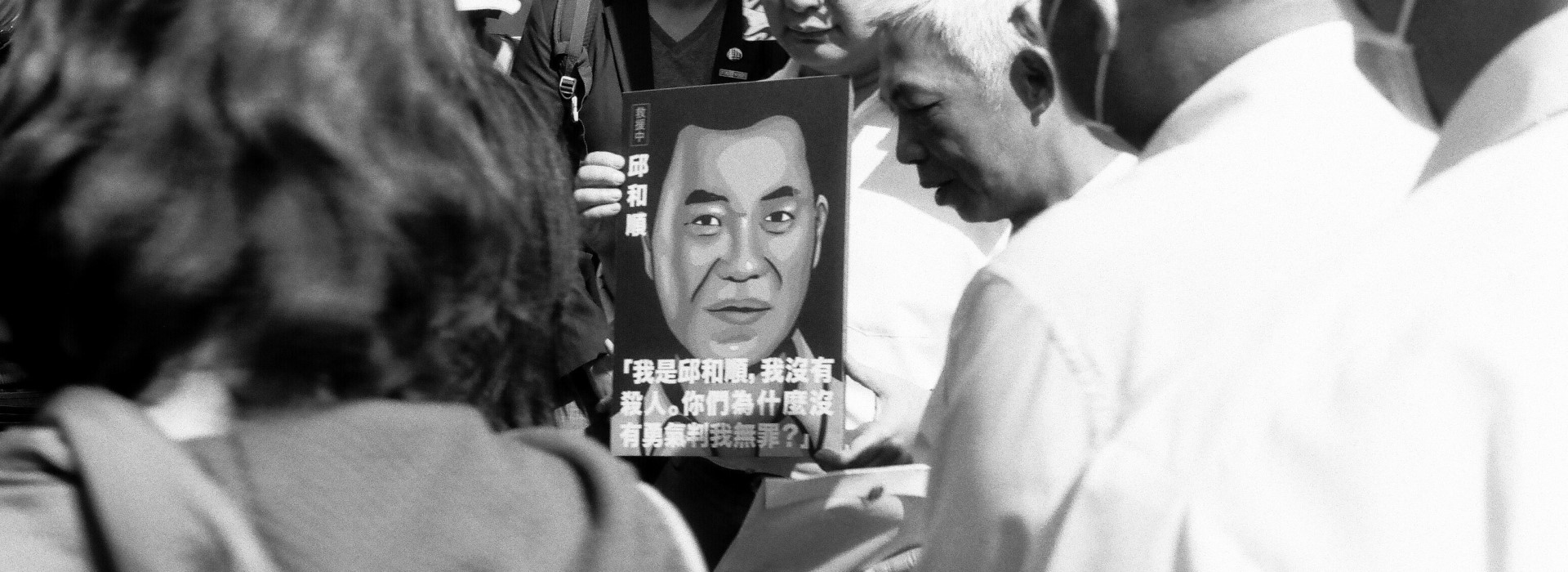

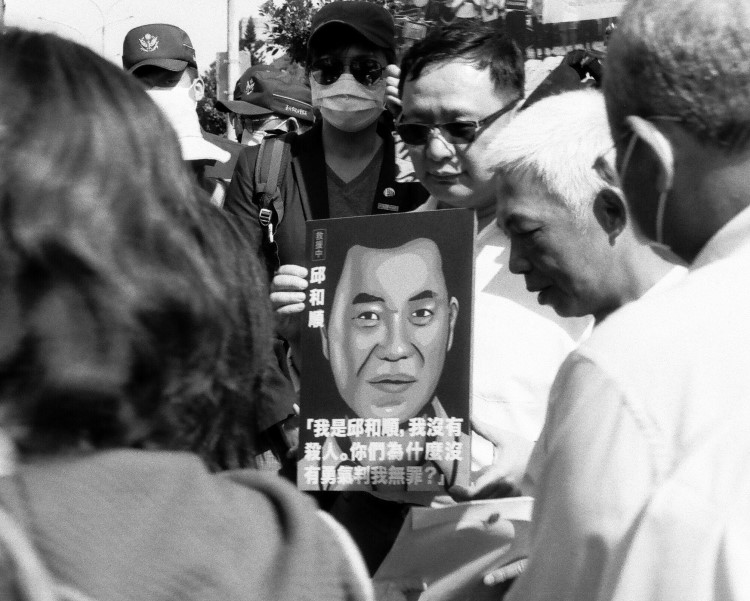

民間司法改革基金會、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、原住民族青年陣線、台灣原住民族政策協會、原住民族青年公共參與協會、「以我的族名呼喚我」行動小組等人權與原民團體,雖肯定此次修法,但針對原住民族回復傳統族名之部分,提出2點聲明如下:

一、內政部應保障所有原住民族人,皆能依本次修法申請以原住民族文字登記族名

二、回復族名「僅限一次」的規定,立法院應再檢討

一、內政部應保障所有原住民族人,皆能依本次修法申請以原住民族文字登記族名

過去原住民族在未開放單列族名登記前,回復原住民族傳統姓名僅有「漢字音譯」的選項,並無法單獨使用原住民族文字來登記自己的族名。本次三讀通過的第2條第3項新增了「得使用原住民族文字」的規定,終於解除了這個不當限制。

依修正的意旨,在修法前回復族名而登記為「漢字音譯」的族人,當然可以再申請單獨以「原住民族文字」登記。

換句話說,不論過去因何種原因以「漢字音譯」形式回復傳統姓名者,或個人因素將「漢字音譯」之族名申請回復原有漢名者,依現行法均有「單獨使用原住民族文字回復族名」的一次機會,不會因為「已回復為漢字音譯的族名」或「已申請回復為漢名」,而當然失去單獨使用原住民族文字登記族名的機會。

因此,建議內政部應會同原民會透過函釋放寬「回復傳統族名」的解釋,並結合姓名條例第2條第3項單列族名的規定,將回復傳統姓名理解為「以單獨使用原住民族文字回復傳統姓名」。

民間團體曾發布聯合聲明要求內政部廢止違法函釋,過去原住民在身分證上被禁止單獨使用原住民族文字登記族名,內政部給出的理由是:「鑒於社會安定性考量,國民使用姓名應與戶籍登記之姓名一致……惟顧及各機關(單位)使用之便利性,可同意原住民單獨使用以中文之傳統姓名。至傳統姓名之羅馬拼音符號因非為社會各界所熟知,不宜單獨使用。」

我們建議,公部門應遵守《消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)》明文揭示保障原住民族選擇使用自己的語言及實踐其文化傳統和習俗的權利,不得以「此前已透過『漢字音譯』回復族名的族人已超出回復或變更的次數」為由,限制受憲法保障的原住民族文化權利。

二、回復族名「僅限一次」的規定,立法院應再檢討

本次修法後,原住民族不論為漢名或族名,均有一次變更其姓名認同的機會,並也能再申請變更為變更前的名字。

然而,此次修法並未處理原住民族「回復、變更為族名」或「回復、變更為漢名」僅限一次的正當性問題。制度上來說,原住民族的法定身分,是依據《原住民身分法》的要件來判斷,和使用漢名或族名登記無關。也就是說,族名與漢名的變更並不會直接導致權利義務關係的變動過於複雜。如此一來,「僅限一次」的規定,可能會不當限制原住民族文化認同、自我命名決定的權利。

依內政部統計,原住民族近5年(2018年到2022年)回復傳統姓名者共2670名(佔原住民人口約4.5‰),其中以「傳統姓名申報出生登記」共1078名(佔原住民人口約1.8‰)。另外,「申請回復漢人原有姓名」則有500名(佔原住民人口約0.8‰)。

從上述統計資料可以看到,原住民族回復傳統姓名的意願不高,甚至還是有原住民族申請回復原有漢人姓名。我們認為,既然原住民族語言作為國家語言之一種,應鼓勵原住民族可以使用傳統族名,建議立法院未來針對《姓名條例》修法時,應放寬或取消回復的次數限制。

再者,《姓名條例》第9條既然已正式將族名納入「改名」的範圍內,且原住民族語言也是正式的國家語言;故解釋上,如族名有第1款(姓名相同)及第6款(名字粗俗不雅)的事由,當然也可在族名的概念下,向戶政機關申請改名。我們認為,內政部應積極透過此一合理的解釋方法,以緩和現行法對於原住民族改名或回復族名的不當限制。

聯合聲明團體

「以我的族名呼喚我」行動小組

人權公約施行監督聯盟

民間司法改革基金會

台灣原住民族政策協會

台灣人權促進會

原住民族青年陣線

原住民族青年公共參與協會

國際特赦組織台灣分會

台灣身心障礙者自立生活聯盟