國際特赦組織與台灣

文 / 寶島少年兄 林冠瑜

「我吃了兩顆安眠藥,五年多從來沒有那麼熟睡過。」這是台獨運動者、前台大政治系教授彭明敏,在1970年1月,透過假護照與易容術,躲過特務監控,飛往瑞典的第一個夜晚,當時他透過台、日人權工作者與國際特赦組織瑞典分會彭案小組的協助下,成功逃亡。

時間快轉到去年(2022)的12月,在中國被關押五年的台灣人權工作者李明哲,出席國際特赦組織「寫信馬拉松」活動時表示「寫信有效!」監獄警察向他抱怨外界的聲援與寄來的信已經嚴重造成監所的困擾,並比著腰際線說,「寄來的信已經堆到這麼高了!」

成立於1961年,以「寫信給良心犯」為人所知的國際特赦組織(Amnesty International,簡稱AI),在台灣民主化、自由化進程中不曾缺席。從1960年代透過層層人際網絡,將台灣政治犯的消息公諸於世,接觸政治犯及其家屬,對國民黨政府形成龐大壓力,這段國際特赦組織與台灣政治犯救援的歷史,雖然因為秘密工作而鮮少為人所知,但台灣不曾忘記這份善意,1994年5月正式成立「中華民國國際特赦組織總會」(1999年改名為「國際特赦組織台灣總會」,後正名為「分會」)直至今日,換我們為其他國家的政治犯發聲。

台灣政治犯在哪裡?台、日、美救援管道正在布建中….

政治犯在哪裡?在戒嚴時期的台灣難以知悉,更遑論揭露、確認身分、了解案情,就已是一大工程,更不要說是誰來從事?從事該行動的工作者是否會招致危險,都是一大問題。國際特赦組織何時發現台灣有政治犯問題目前不可考,但可以確定的是,號稱代表「自由中國」的國民黨政府大行剷除政治異己的行動,已受西方國家關注。

如1955年被外界視為蔣介石整肅軍方親美派系的「孫立人案」;1960年蔣介石再度出手鎖喉民主派異聲,以「涉嫌叛亂」逮捕《自由中國》雜誌社社長雷震爆發「雷震案」等事件的發生,都受到海外不小程度的批判。但要有一個系統性和規模性的政治犯救援網絡,到了1964年的〈台灣人民自救運動宣言〉案(簡稱「自救宣言」案),開啟了契機。

1964年,聞名海外的國際法學者彭明敏,與其學生魏廷朝、謝聰敏合著〈台灣人民自救運動宣言〉,在傳單仍在印刷廠的階段,遭人告發,傳單還未流出,三人旋即遭警方逮捕。隔年4月,軍事法庭宣判謝聰敏十年徒刑,魏廷朝與彭明敏二人八年重罪。由於彭明敏的國際學術聲望,10月美、法通訊社都公布了彭明敏判刑的消息,美國知名中國研究學者費正清更投書《紐約時報》抗議國民黨政府逮捕彭明敏,一時間西方學界譁然,對國民黨政府形成極大壓力。

根據謝聰敏的說法,最早「自救宣言」案的律師曾試圖抄錄內容攜帶出國失敗,最後稿件流到當時從事自由派政治工作的郭雨新手上,因而送交至日本大使館,再從日本使館人員手中,轉到台灣青年社員許世楷手中,最後在日本台獨刊物《台灣青年》刊登,進而消息在美國、加拿大台灣同鄉間曝光。也由於彭明敏畢業於加拿大McGill大學,加拿大台獨社團的成員們更轉型為「台灣人權委員會」積極在中華民國使館外抗議,使加拿大國家廣播電台打越洋電話訪問彭明敏,進行報導。這條台灣、日本再到美國的政治犯消息途徑,不僅僅成為往後國際特赦組織得以收到政治犯消息的渠道,在國際的聲援之下,彭明敏被特赦展開軟禁生涯,與謝聰敏、魏廷朝二人在不同的空間場域中,開展出各自的救援網絡。從中也啟示出:政治犯消息讓越多人知道,威權政府就較難以對其任意妄為。

因自救宣言案遭監禁的謝聰敏和魏廷朝兩人,並沒有因為坐牢停止他們對人權的關懷,他們在獄中蒐集政治犯名單,透過外役監和其他目前未知的管道,送交給獄外的彭明敏,彭明敏試圖透過往來的外籍傳教士,將訊息送往香港、日本或是國際特赦組織。儘管這些努力大多都等不到回音,但這個管道卻靠著更多富有慈悲和勇敢的中介者,漸漸拓寬了地下救援管道。

謝聰敏曾在回憶訪談中表示,他在1969年出獄後,仍持續著救援政治犯的行動,他曾透過李敖,將泰源監獄政治犯名單交給國際特赦組織的秘書長Martin Ennals。在謝聰敏二次入獄後,也曾請求出獄的政治犯協助收集名單,交訊息送至國際特赦組織和日本的《台灣青年》發布。這些多線道的救援管道,在如今文字描述輕如鴻毛,但可要知道,一個個願意對政治犯伸出援手的無名救援者,哪怕只是轉傳信件這樣簡單的動作,都可能導致自身和他人受到危險。像是1971年謝聰敏因特務誣陷再次被捕,曝光了使用已久,其中一支的救援管道──海軍醫院協助謝聰敏的兩位美國軍人因而遭到遣返。

台灣政治犯救援催生了國際特赦組織日本分會

從1960年代自救宣言案為中心,發展出的人際救援網絡,隨著1970年彭明敏成功逃亡瑞典,從台灣外籍傳教士唐培禮(Milo Thornberry)、美國人權工作者梅心怡(Lynn Miles)傳遞消息,到日本台獨聯盟盟員宗像隆幸協助易容、製作假護照,而後透過成員如電影般鬼使神差的聯繫上國際特赦組織瑞典分會,這條救援路徑慢慢浮現於大眾眼前。

然而,這條台灣政治犯的救援之路,竟也影響了國際特赦組織日本分會的成立。

海外異議分子一直是國民黨政府的眼中釘,1960年代活躍的日本台獨運動更是讓國民黨頭疼,特別是以黃昭堂、許世楷、辜寬敏等人所屬的台灣青年獨立聯盟(簡稱日本台獨聯盟)尤為「鑿目」(tsha̍k-ba̍k)。1964年日本內閣總理大臣佐藤榮作與國民黨政府密約,若日本方面願意強制遣送台獨分子,中華民國政府就願意接受160名滯留於日本的毒品犯,而台獨聯盟成員成為首要標的。

1967、1968年間,台獨聯盟成員林啟旭、張榮魁、柳文卿;思想左傾參與反越戰遊行的夏威夷大學碩士畢業生陳玉璽等人,都遭到日本政府無情遣返,雖然林、張兩人最後在日被釋放,但柳文卿和陳玉璽仍遭遣返被判重刑,一次次運動同志的努力下,集結了許多日本有力人士強力聲援,有作家、學者和國會議員等人,最後組織了「台灣人權會」,成為台灣政治犯救援在日本集結的開端之一。

曾聲援柳文卿及陳玉璽的社會黨議員猪俣浩三,在聲援期間赴美認識了台獨運動者、耶魯大學教授陳隆志,為其介紹國際特赦組織美國分會,因而回日後創立國際特赦組織日本分會。如今在日本分會成立照片上還可看見台灣獨立聯盟盟員金美齡的身影,許多資料也顯示了盟員許世楷、宗像隆幸在日本分會創會時的參與甚深。

超越政治意識形態的人權信念

國際特赦組織作為世界冷戰局勢下,具有國際公信力的良心犯救援組織,並非沒有其侷限。早期國際特赦組織為了救援工作者的安全,限制救援者寫信或救援本國政治犯。再者,為利於工作與降低政治干預,國際特赦組織要求工作者保持中性的倡議態度,除了能讓救援工作推廣給更多人外,也有安全考量。所以像是國際特赦組織日本分會就曾受總部關注支持台獨運動者過多,從許多文件上也反映總部對日本分會台灣成員花太多著墨台灣政治犯議題感到困擾。

這份工作的困難及侷限,或許可以從在台灣與大阪從事第一線台灣政治犯救援的梅心怡留下的通信看出其艱難。

1976年7月,提供作家陳映真籌辦左派雜誌《夏潮》的陳明忠被判死刑,海外開始進行強力聲援。11月,陳明忠遭秘密處刑的消息傳出,震驚國際,但旋即遭國民黨政府否認,並反宣傳指控國際特赦組織誹謗中華民國政府,干預內政,製造假消息。

在台灣第一手接收訊息的梅心怡曾在12月寫信給國際特赦組織總部:

關於死刑故事的來源造成許多的困擾、懷疑和無盡的推測。……因此,我有一個具說服力的說法:這次的宣傳是台灣政府從未過的龐大壓力,而軍事法庭又是秘密審判,很有可能是比警總更高層的單位,下令更改此案的判決,雖然我有更多的理由,不僅是懷疑死刑判決的真假,而是懷疑包括X先生在內,整件事情都是被設計來打擊國際特赦組織的公信力,但是現在,我傾向於認為是台灣政府在面對巨大壓力下,更改了原先的判決。

(國際特赦組織紐約分會發起人)司馬晉後來赴寄給我一份《自由中國週刊》的文章,內容是蔣經國回應美國國會議員的信件,提到國際特赦組織毀謗中華民國的名譽等等,讓我覺得恐慌,如果國民黨正準備反擊,那這起事件就有可能是設計好的圈套,唯一矛盾的是,如此吸引國際注意台灣發生的政治案,對國民黨政府不見得有好處。

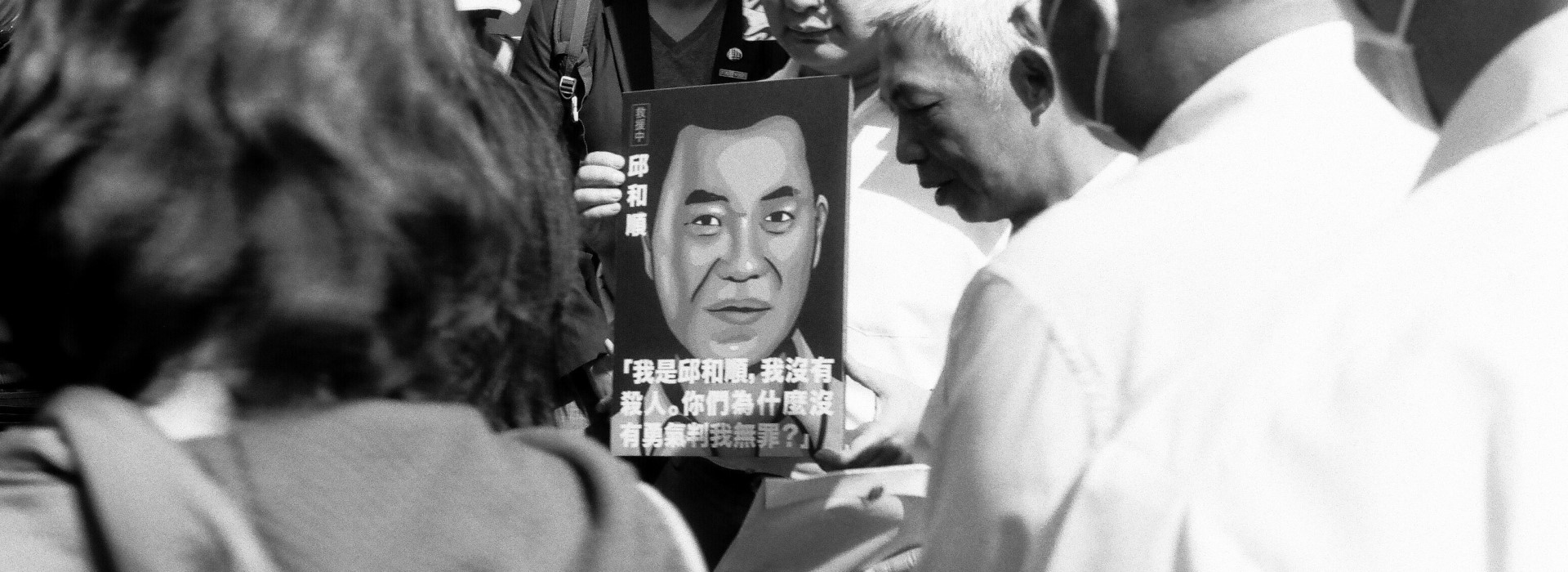

他從上述的文字可見,人性的猜疑與顧忌,甚至面對威權政府的反宣傳,都成為國際特赦組織對所有案件都需要如履薄冰、步步為營的原因。一直到了1990年,世界冷戰壁壘逐漸打開,台灣持續往民主化的道路邁進,國際特赦組織總部特例准許聲援備受爭議的蘇建和三人案,之後也破例同意聲援「中國案件」,救援台灣公民鍾鼎邦。根據台灣分會前理事長林昶佐的回憶,因著台灣分會成員的堅持,取消了不可聲援中國人權事件的備忘錄,國際特赦組織台灣分會對李明哲的聲援也在這個脈絡下進行,爾後如南北韓的聲援運動,或許也因著台灣的脈絡下逐步開放。

陳菊就曾回憶自己在美麗島事件監禁時,受到國際特赦組織德國分會的小組認養,她曾在德國街頭被陌生的外國人狂喜問候,對方像是熟知她的一切,看見她活著出獄,欣喜若狂。

從國際特赦組織救援台灣政治犯的脈絡下來看,站在國際公正與超越意識形態的立場之下,揭露政治犯名單、公布其處境,並號召全球對政治犯寫信,一方面形成志正壓力,還有國家機器的行政干預,增加監禁成本外,也透過持續關注讓政治犯個人保持信心,保持其能見度,政府不敢任意將其「人間蒸發」,進而達到救援。

儘管仍有諸多限制,人權工作者們秉持著超越國家、意識型態,他們仍然在這樣的困境中持續工作著,等待著曙光照到每一扇政治犯監獄的窗前。

文 / 寶島少年兄 林冠瑜