台灣為何資助以色列在巴勒斯坦約旦河西岸佔領區的非法屯墾區?

台灣稍早決定捐款予一間位於約旦河西岸佔領區、非法以色列屯墾區沙爾本雅明(Sha’ar Binyamin)的醫療設施,此舉引發強烈爭議。這是自 2023 年底以來,首次有外國政府公開資助位於非法屯墾區內的設施。

乍看之下,台灣的援助似乎純粹出於人道考量。2024 年 3 月與 5 月,台灣駐以色列代表處捐贈新台幣 1,590 萬元(約 50 萬美元),用於支持以色列城市的巡迴醫療服務,並透過一個在加薩運作的非政府組織提供糧食、飲水與庇護等基本人道援助。然而,近期台灣卻成為首個資助設於西岸佔領區、非法以色列屯墾區內醫療中心的外國政府。

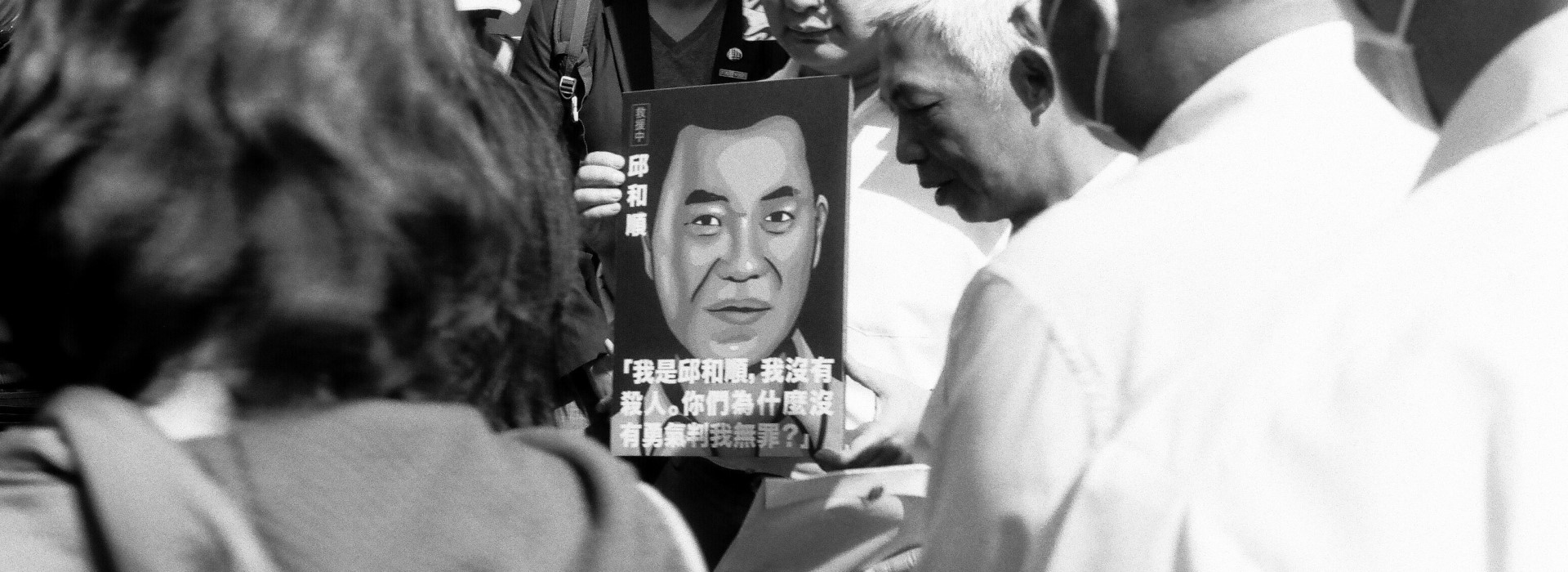

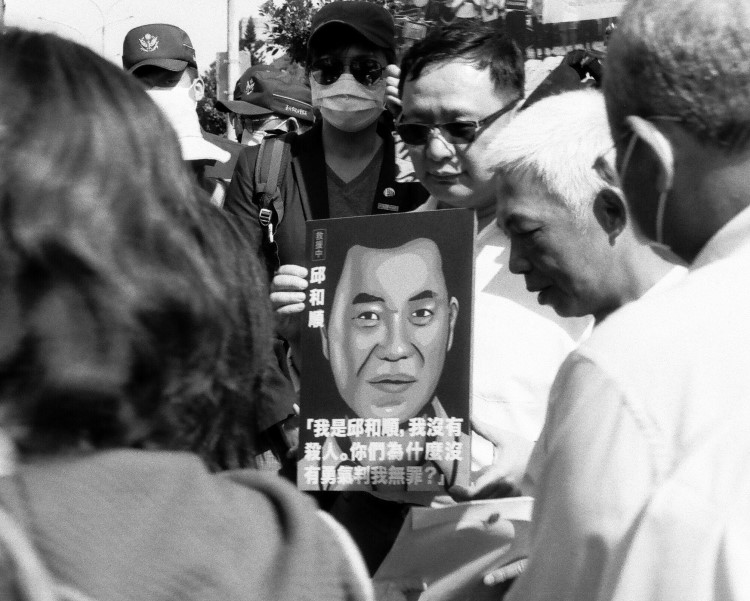

2025 年 7 月,以色列為這筆捐款舉行了正式儀式,出席者包括以色列高層官員與台灣駐以代表。台灣代表親自造訪位於西岸佔領區的非法屯墾區,實際上等於承認以色列對該地的非法占領。

在 7 月 22 日的記者會上,台灣外交部發言人表示,「目前相關討論的議題,都是跟人道援助、衛生醫療合作有關,所以雙方就這個議題在進行討論當中」。

根據國際法,約旦河西岸(本雅明地區議會所在地)屬於佔領區領土。根據《日內瓦第四公約》,在巴勒斯坦佔領區領土上建立和擴張以色列定居點是非法的,該公約旨在保護佔領區的平民。因此,這些定居點的存在構成戰爭罪。

聯合國、歐盟以及包括國際特赦組織與人權觀察在內的多個國際非政府組織,都一再重申以色列在巴勒斯坦佔領區上設立屯墾區的行為違反國際法。最具代表性的是,國際法院(ICJ)早在 2004 年便裁定這些定居點違反《日內瓦第四公約》。在 2024 年 7 月的諮詢意見中,法院進一步確認以色列對巴勒斯坦佔領區的佔領屬於非法,並作出如下結論:

「所有國家都有義務不承認以色列非法佔領巴勒斯坦佔領區所造成的法律狀態,也不得提供任何援助或支持,以維持以色列在該地非法存在所產生的局勢。」

即使以醫療捐助之名,對於屯墾區基礎建設專案的任何支持或援助,都會助長並鞏固以色列對巴勒斯坦佔領區的非法佔領。

對以色列屯墾區的任何支持,包括醫療照護,都必須放在以色列長期、制度性歧視巴勒斯坦人的脈絡下來看,這種歧視也發生在醫療資源的分配上,導致巴勒斯坦人與以色列人之間出現嚴重的健康不平等。以色列恣意限制巴勒斯坦人的行動自由,使他們難以前往診所或獲得適當的醫療服務,這種情況在近幾個月中更加嚴重,以色列當局一再阻礙約旦河西岸的巴勒斯坦人取得攸關性命的醫療照護,有時甚至造成致命後果。

台灣選擇資助僅服務以色列屯墾者的設施,此舉等同於強化並正當化以色列的種族隔離制度,因為巴勒斯坦人被禁止居住於這些屯墾區。這不僅違反國際法,也有損台灣作為一個以人權與平等為基礎的民主形象。

嚴峻的現實與台灣駐以色列代表李雅萍的公開發言形成強烈對比。她在屯墾區醫療中心的慶祝活動中表示:「我們很高興能拓展這項合作,與地區議會展開初步合作,拯救生命,確保不分種族、年齡或性別的健康權利。」然而,這筆捐款所支持並強化的,正是以對巴勒斯坦人民的國族、種族與族裔壓迫基礎上的屯墾體系本身。

以色列當局持續有系統地摧毀或損害加薩的醫療體系,並阻礙重要醫療物資進入,同時在約旦河西岸佔領區(包括東耶路撒冷)採取非法措施,侵蝕巴勒斯坦的醫療服務。台灣應採取人權與原則導向的立場,例如支持加薩已遭重創的醫療體系,以及在約旦河西岸陷入困境的巴勒斯坦醫療機構,而非投資非法屯墾區的基礎建設。即便掛上人道援助之名,對屯墾區的捐助只會讓其運作得以持續,進一步鞏固對國際法的侵犯。

台灣長期爭取國際承認,並自我定位為自由價值、民主治理與全球團結的捍衛者。這些理念應同樣體現在其對外援助策略上。如果台灣希望被視為負責任且真誠的全球行動者,就必須確保其人道援助── 特別是在衝突地區── 遵循中立、公正、透明的原則,並遵守國際法規範。

在衝突地區,援助往往被政治化,人道援助的中立性不是奢侈品,而是一項國際義務。台灣本意良善的援助,唯有建立在中立與尊重國際法的基礎上,才能真正發揮正面影響力。

這不僅攸關外交,更涉及台灣是否能確保其對外行動與國內所倡導的價值一致,並避免自身捲入、甚至在國際法層面成為以色列違法行為的共犯。

文 / 國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎

2025 年 7 月投書 THE DIPLOMAT